Acoso escolar: causas, consecuencias y estrategias de intervención

El acoso escolar es un fenómeno complejo con efectos potencialmente duraderos en la vida de niños y adolescentes. Actualmente, la presencia constante de las redes sociales ha intensificado esta problemática, limitando las rutas de escape de las víctimas y aumentando su vulnerabilidad al aislamiento (UNICEF, s.f.).

¿Qué es el acoso escolar?

Según UNICEF (s.f.), el acoso escolar se caracteriza por tres elementos esenciales: intención de causar daño, repetición del comportamiento y un desequilibrio de poder. Los agresores buscan causar dolor físico o psicológico de manera reiterada, ejerciendo su poder —ya sea por fuerza física, acceso a información, o popularidad— para someter a otros.

Los niños más vulnerables, como aquellos provenientes de comunidades marginadas, con discapacidad, identidad de género diversa o situación de migración, presentan mayor riesgo de ser victimizados (UNICEF, s.f.; ASPA, 2024).

El acoso puede ocurrir tanto en entornos presenciales como en plataformas digitales. El ciberacoso representa un desafío especial, ya que los agresores pueden atacar en cualquier momento y lugar, muchas veces fuera del conocimiento de los adultos responsables.

Consecuencias del acoso escolar

Las consecuencias del acoso escolar son profundas y pueden manifestarse tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, los niños pueden experimentar síntomas de ansiedad, depresión, problemas psicosomáticos como dolores de cabeza o de estómago, dificultades para dormir y bajo rendimiento académico (Advanced Psychiatry Associates, 2024).

A largo plazo, las secuelas incluyen mayor riesgo de trastornos mentales, enfermedades inducidas por el estrés y problemas de socialización y autoestima. Tanto las víctimas como los agresores enfrentan riesgos serios para su salud emocional y social (Advanced Psychiatry Associates, 2024).

Tipos de acoso escolar

De acuerdo con ASPA (2024), existen tres principales tipos de acoso:

● Acoso verbal: incluye burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados y amenazas.

●Acoso social: afecta las relaciones sociales de la víctima a través de la exclusión intencionada, la difusión de rumores o la humillación pública.

● Acoso físico: implica daño corporal directo, como golpear, empujar o dañar las pertenencias de la víctima.

¿Dónde y cuándo ocurre el acoso?

El acoso puede ocurrir en diferentes lugares: en el edificio escolar, en el patio, en el autobús escolar, en el trayecto a casa o incluso en los barrios. Asimismo, el ciberacoso ha ampliado estos espacios al entorno digital, volviéndose más difícil de detectar y controlar (ASPA, 2024).

¿Por qué algunos jóvenes acosan?

Diversos factores explican el comportamiento acosador:

● Factores sociales: búsqueda de poder o aceptación grupal.

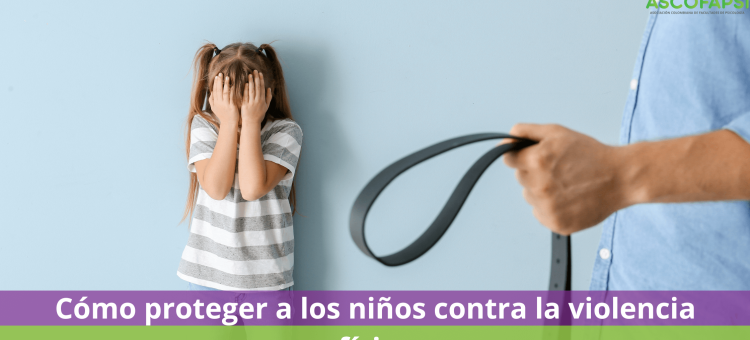

● Factores familiares: exposición a violencia intrafamiliar o falta de apoyo emocional.

● Factores emocionales: inseguridad, baja autoestima, incapacidad para manejar emociones.

●Factores escolares: ausencia de políticas claras contra el acoso o sentimientos de exclusión en el entorno escolar (ASPA, 2024).

Prevención del acoso escolar

La prevención es fundamental para erradicar el acoso escolar. UNICEF (s.f.) sugiere las siguientes estrategias:

1. Educar sobre el acoso: explicar claramente qué es y cómo identificarlo.

2. Fomentar la comunicación: mantener un diálogo abierto y regular con los hijos.

3. Promover el respeto: enseñar con el ejemplo cómo tratar a los demás con dignidad.

4. Fortalecer la autoestima: apoyar la participación en actividades extracurriculares que refuercen la confianza.

5. Monitorear la actividad en línea: conocer las plataformas que usan los hijos y educarlos sobre los riesgos.

Señales de alerta de acoso

Es importante observar cambios en el comportamiento que puedan indicar que un niño está siendo víctima de acoso, como:

● Lesiones físicas inexplicables.

● Miedo a asistir a la escuela.

● Pérdida de amigos o aislamiento social.

● Problemas de sueño o pesadillas.

● Cambios de humor o comportamientos agresivos.

● Angustia después de utilizar dispositivos electrónicos (UNICEF, s.f.).

¿Qué hacer si mi hijo es víctima de acoso?

Ante la sospecha o confirmación de acoso, se recomienda:

1. Escuchar activamente: brindar apoyo sin juzgar ni minimizar el problema.

2. Tranquilizar al niño: reafirmarle que no es su culpa y que no está solo.

3. Involucrar a la escuela: solicitar apoyo y revisar las políticas de prevención de acoso.

4. Brindar apoyo continuo: reforzar el vínculo emocional y la seguridad del niño (UNICEF, s.f.).

¿Qué hacer si mi hijo acosa a otros?

Si el niño es quien acosa, es crucial abordar el problema de forma constructiva:

1. Fomentar la comunicación: comprender el motivo detrás del comportamiento.

2. Ofrecer alternativas de afrontamiento: enseñar maneras sanas de gestionar emociones.

3. Reflexionar sobre el entorno familiar: evaluar si se están modelando conductas agresivas en el hogar.

4. Imponer consecuencias apropiadas: sin recurrir a la violencia, y guiándolo a reparar el daño causado (UNICEF, s.f.).

Conclusión

El acoso escolar no debe ser minimizado. Afecta no solo a las víctimas, sino también a los agresores y a los testigos. El abordaje efectivo implica la colaboración entre padres, docentes y la comunidad, promoviendo un entorno escolar seguro y respetuoso para todos los niños.

Referencias

- (n.f). Portal Sobre Crianza. Acoso escolar: qué es y cómo ponerle fin. https://www.unicef.org/parenting/es/cuidado-infantil/acoso-escolar

- Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA). (2024, October 8). ¿Qué es el acoso?gov. https://espanol.stopbullying.gov/acoso-escolar-mkb6/qu%C3%A9-es-el-acoso

- Advanced Psychiatry Associates. (2024, August 7). The effects of bullying on mental health. Advanced Psychiatry Associates. https://advancedpsychiatryassociates.com/resources/blog/effects-of-bullying-on-mental-health

¿Y tú qué opinas?